G-1(ゴミマイナスワン)グランプリ2025

目次

第2回 G-1(ゴミマイナスワン)グランプリ概要

終了しました

次回、開催予定

2026年7月20日[月 祝]

第2回「G-1(ゴミマイナスワン)グランプリ」を2025年7月21日[月・祝]の海の日に開催します!

昨年ご好評をいただきました本イベントを、今年はさらに規模を拡大して開催いたします。藤前干潟まで出向いて壮大な景色の中でゴミ拾いを行います。参加者全員に素敵な景品を準備しております。ご家族、お友達、ご近所お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。

2025年7月20日[月・祝(海の日)] 7:45 受付開始

定員:200名程度

参加費:お布施

* 災害義援金および藤前干潟を守る会へ寄付します。後日ホームページ上で報告します

スケジュール

| 7:45〜 | 受付開始 |

|---|---|

| 8:00〜 | 説明 |

| 8:15〜 | 清掃活動 |

| 10:30〜 | 表彰式 |

| 11:00頃 | 解散 |

なごや環境大学連携講座に登録

今年は、なごや環境大学連携講座として登録させていただきました。

なごや環境大学様と連携しながら、「環境首都なごや」そして「持続可能な地球社会」をめざしていきます。

エコアイデア募集

ゴミマイナスワングランプリでは、皆様のエコアイデアを大募集しております!

応募いただいたアイデアは、2025年7月20日(月) ゴミマイナスワングランプリにて表彰させていただきます。どしどしご応募ください。アイデアは、文章でも絵でも、写真でも大丈夫です。内容がわかるように、テキストもしくは写真、PDFファイルで送ってください。一人何点でも大丈夫です。

G-1(ゴミマイナスワン)グランプリでは、参加者の皆さまから身近にできるエコアイデアを募集します。

ごみを減らす工夫や、リユース・リサイクルの工夫、エネルギーの節約方法など、どんな小さなことでも構いません。

エコアイデアを考えることは、未来への優しい一歩。楽しみながら、ご自身の暮らしや地域を見つめ直すきっかけにもなります。ぜひこの機会に、自分だけのエコアイデアを見つけて、気軽に応募してみませんか?

※応募作品は願隆寺のホームページで公開させていただきます。

ご了承の上、公開可能なアイデアをお送りください。作品内への記名は自由です。

・お申し込みはGoogleフォームより受け付けております。

・ファイルを添付してご提出いただけます。

・ご応募いただいた方全員に、景品をご用意しております。

六波羅蜜という仏教修行のひとつ「布施」は、他者への思いやりや慈悲の心を行動で示すこと。

自分の身のまわりやできることからはじめみんなと共有し、身も心もエコしましょう!

面白エコアイデア例

1.野菜の皮で自然染めをしてエコバッグを作る

2.スマホの画面を節電モードで黒背景に変えてバッテリー長持ち

3.近所の人と「物々交換会」を開いて不要品を交換し合う

4.雨水を貯めてガーデニングや掃除に再利用

5.使い捨て容器を植物の苗ポットに再利用

皆さまの温かいアイデアが、私たちのまちを、そして地球をもっと美しくしていく力になります。

たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

牛乳パックで氷

使用済みの牛乳パックを利用して、クーラーボックス用の氷を作りました。あるものを活用して必要なものを生み出すことは、エコの魅力のひとつですね。

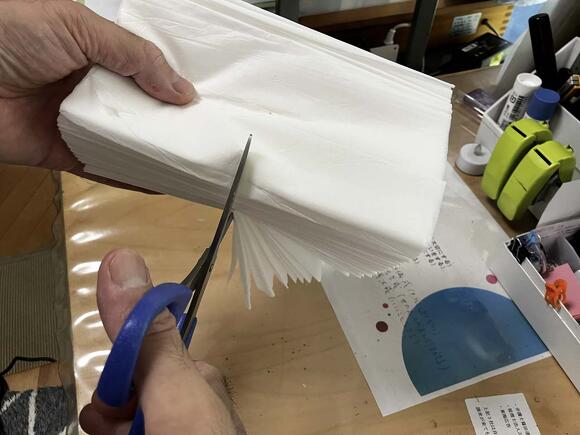

エコティッシュ

こちらは、インターネットで紹介されていたアイデアを参考に、実際に作ってみたものです。ティッシュを半分に切る作業がなかなか難しく、時間もかかりました……。でもそのおかげで、「ティッシュを大切に使おう」という気持ちが湧いてきました。エコの手作り感って楽しいですね。

共催・協賛企業

共催

株式会社 エコトップ|株式会社 菩提樹

協賛企業

カゴメ株式会社|株式会社 神領不動産|太陽食品工業 株式会社|スノーフレイク・コンサルティング合同会社|オフィスコトノハ株式会社|株式会社 加藤産商|河建株式会社|超冷工機システムズ株式会社|ぶつだん工房雅|KATAAN|個人協賛のみなさん

協力

特定非営利活動法人 藤前干潟を守る会|一般社団法人 プロギングジャパン

成功している企業や経営者の多くは、社会貢献や何らかの形での布施を実践されていると言われています。願隆寺を通じ取り組みにご賛同いただいた貴社の発展もお参りさせていただきます。ぜひ、ご協賛をご検討いただけますと幸いです!

藤前干潟 住職の一押しポイント

1.環境を考える=葦(あし)原

自然の宝庫、葦原へようこそ

藤前干潟の魅力のひとつが、広がる葦(あし)原です。風にそよぐ葦の音や、そこに集う鳥たちの姿は、まるで自然の息づかいを感じさせてくれるような穏やかな風景。都会のすぐそばにありながら、四季折々の自然を感じられるこの場所は、訪れる人の心を癒してくれます。

葦原は、水辺に生える多年草「葦」が群生してできた湿地帯で、多くの生き物のすみかにもなっています。小鳥や昆虫、小さな魚たちが身を隠し、命の循環が静かに営まれています。バードウォッチングにもおすすめのスポットで、特に双眼鏡を持参すれば、野鳥の姿を間近に観察できます。

ただし、G-1(ゴミマイナスワン)グランプリ当日のゴミ拾い活動では、葦原の中には立ち入らないようご注意ください。足元が不安定で危険なうえ、生き物たちの大切なすみかを守るためでもあります。

静かにたたずむ葦原の美しさと、その背後にある命の営みに思いをはせながら、自然とふれあう時間をお楽しみください。

2.生物を考える=野鳥観察館

ちょっとひと休み、野鳥の世界へ

G-1(ゴミマイナスワン)グランプリの会場となる藤前干潟には、「藤前干潟 野鳥観察館」が隣接しています。この施設は、ラムサール条約にも登録された藤前干潟の自然とそこに生きる野鳥たちの姿を、気軽に学び・感じることができる環境学習の場です。

また、館内は冷暖房が完備されており、エアコンの効いた快適な空間で、ちょっとした休憩にもぴったりです。外でのごみ拾い活動の合間に、ぜひ立ち寄ってみてください。館内では、季節ごとに見られる野鳥の情報や、干潟の役割についての展示が充実しており、お子さまから大人まで楽しく学べます。双眼鏡を使って実際に野鳥を観察することもできます。

ごみ拾いを通じて自然を守る活動をしたその足で、命の豊かさや自然の循環にも目を向けていただけたら嬉しく思います。ぜひ、観察館にもお立ち寄りいただき、干潟の魅力と自然のつながりを体感してください。

野鳥観察館のホームページはこちら

3.戦争を考える=スリップ跡

静かに語りかける記憶 藤前干潟のスリップ跡

G-1(ゴミマイナスワン)グランプリの会場周辺に残る「スリップ跡」は、かつてこの地が軍用飛行場として利用されていたことを今に伝える戦争遺構です。

滑走路の一部として使われていたコンクリート舗装の痕跡は、自然に囲まれた干潟の中にひっそりと残され、当時の空襲や戦争の激しさを物語っています。

この場所から多くの戦闘機が飛び立ち、また戦火の中で多くの命が奪われました。私たちはこのスリップ跡に立つことで、単なる過去の記録としてではなく、そこで失われた命の重み、そして今ここに生きていることの尊さに思いを馳せることができます。

G-1グランプリでは、ゴミ拾いや環境保全だけでなく、このスリップ跡にも立ち寄り、戦争で命を落とした方々への追悼の意を込めて手を合わせる時間を大切にしています。今の平和は、多くの犠牲と願いの上に築かれていることを、子どもたちや次の世代に伝えていく一歩となれば幸いです。

開催報告とお礼

このたびは「第2回 G-1(ゴミマイナスワン)グランプリ」にご参加いただき、誠にありがとうございました。猛暑のなか朝早くから約100名もの方々にお集まりいただき、無事にイベントを終了することができました。

印象的だったのは、小さなお子様から大人の方まで汗を流しながら一生懸命ゴミを拾う姿、そして受付や分別作業など、あらゆる場面で参加者の皆さまが自然と協力し合い、一体感をもってイベントを支えてくださったことです。ひとりひとりの行動に、環境を思う優しさと誠実さがあふれていました。

今回の開催にあたり、数多くの協賛企業様よりご支援を賜りました。寄付金やお品物の提供を通じて、地域や未来への想いを共有してくださったこと、心より感謝申し上げます。ご提供いただいた協賛品は、参加者の皆様に大変喜ばれ、笑顔と共に受け取っていただきました。あたたかなお心遣い、本当にありがとうございました。

このイベントは「ゴミをひとつでも減らす」ことを通じて、競い合うのではなく、支え合い・譲り合い・たたえ合う心を育てる場でもあります。今年も、そんな思いが会場全体に満ちた、心温まる一日となりました。

最後に、暑さの中で最後までゴミを拾ってくださった皆様、朝早くから準備や運営に携わってくださったスタッフの皆様、そして本イベントを支えてくださった全ての協賛企業様に、心より感謝申し上げます。皆様のあたたかい思いが一つに結集して、無事成功へとつながりました。

来年の第3回 G-1グランプリは、2026年7月20日[月・祝]に開催を予定しております。今後とも、地域と環境の未来をともに育む活動として、どうぞご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

また毎月第一土日に、庄内川の清掃活動「いいゴミ拾い」をおこなっておりますので、こちらもどうぞご参加ください。

寄付

2025年7月21日[月 祝]に開催されたG-1(ゴミマイナスワン)グランプリにおきまして、企業様や個人様からの協賛金やチャリティー募金を賜り、誠にありがとうございました。

総額 203,124円

「藤前干潟を守る会」へ寄付させていただきました。

謹んでお礼申し上げますとともに、ご報告させていただきます。